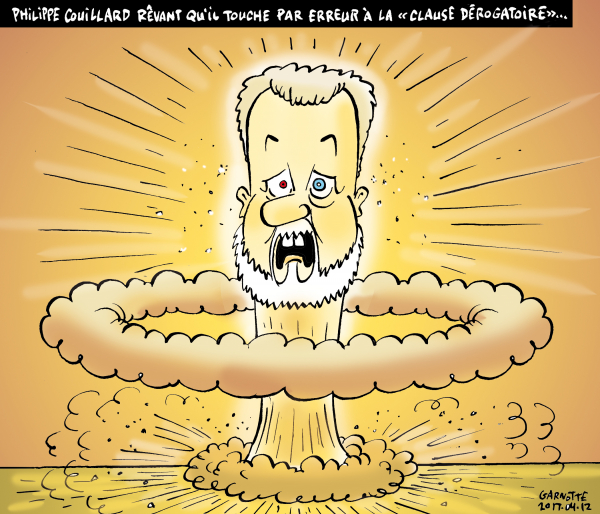

Il est vrai que la disposition de dérogation (« clause nonobstant ») ne doit pas être invoquée à la légère, mais le premier ministre Couillard a complètement perdu le sens de la mesure en la comparant à l’arme nucléaire. Son refus d’y avoir recours, ne serait-ce que temporairement, pour régler la crise du système judiciaire provoquée par l’arrêt Jordan illustre parfaitement le résultat de la diabolisation dont elle a été l’objet depuis un quart de siècle.

Le droit d’un accusé d’être jugé dans des « délais raisonnables » est-il à ce point absolu qu’il doive se traduire par la mise en liberté de présumés meurtriers si l’engorgement des tribunaux empêche qu’un procès soit tenu dans les délais prescrits par la Cour suprême ? Devant un pareil dilemme, qui doit trancher dans une société démocratique, les élus ou les juges ?

C’était précisément la question qui s’était posée en 1982, lors du rapatriement de la Constitution et de l’enchâssement d’une Charte des droits par le gouvernement de Pierre Elliott Trudeau. Dans l’esprit des parlementaires britanniques, dont l’appui était indispensable à la réussite de l’opération, la préséance du législatif sur le judiciaire était un principe fondamental qui n’était pas négociable.

Même si la suite des événements a pu le laisser croire à certains, ce n’est pas le Québec, mais les provinces anglophones qui ont exigé l’inclusion d’une disposition de dérogation, qui leur permettrait de se soustraire à certaines dispositions de la Charte. Le succès de la campagne de culpabilisation menée par les « chartistes » a cependant été tel qu’elle est presque devenue l’incarnation du mal.

En 1999, un de ceux qui avaient approuvé le rapatriement de 1982, l’ancien premier ministre de la Saskatchewan Allan Blakeney, déplorait — un peu tardivement — cette dérive. Selon lui, les gouvernements auraient dû utiliser la disposition de dérogation plus souvent afin de créer « une tension créatrice entre les législatures et les tribunaux ». Un autre signataire, Peter Lougheed, de l’Alberta, affirmait également cette nécessité d’affirmer « la préséance des élus sur des juges nommés ».

L’échec de l’accord du lac Meech, que plusieurs ont attribué à l’utilisation de la disposition de dérogation par le gouvernement Bourassa, a traumatisé les fédéralistes québécois. Jean Charest, qui avait été aux premières loges du drame de Meech, craignait les conséquences politiques de son utilisation, mais l’image de la bombe atomique ne lui serait jamais venue à l’esprit. L’actuel premier ministre a complètement intégré le discours chartiste et le multiculturalisme qu’il induit.

L’horreur que la disposition de dérogation lui inspire semble relever de la phobie. Cette fois-ci, il ne s’agit pourtant pas de s’opposer à une manifestation de cette « dérive identitaire » qu’il reproche continuellement au PQ ou à la CAQ, mais d’assurer le bon fonctionnement de l’appareil judiciaire. M. Couillard a beau être le premier ministre le plus fédéraliste à avoir gouverné le Québec, il est de son devoir de faire en sorte que les Québécois ne fassent pas les frais de l’incurie d’Ottawa, qui semble inconscient de l’urgence de la situation.

Soit, durant des mois, la ministre de la Justice du Québec, Stéphanie Vallée, n’a pas semblé y être plus sensible que son homologue fédérale, Jody Wilson-Raybould, ou même avoir la compétence requise pour composer avec les conséquences de l’arrêt Jordan. À tel point que le bureau du premier ministre a jugé nécessaire de rapatrier le dossier.

Mme Wilson-Raybould a annoncé qu’elle rencontrerait ses homologues provinciaux d’ici la fin d’avril, mais cela fait près de cinq ans que le Québec supplie le gouvernement fédéral de nommer des juges aux postes vacants de la Cour supérieure. Le courriel que son cabinet a transmis à Radio-Canada laisse cependant perplexe. « Il n’y a pas de solution unique à ce problème », peut-on y lire, et il est nécessaire « d’opérer un changement de culture au sein du système de justice pénale ».

Le problème avec les changements de culture au sein d’une organisation est qu’ils ne sont pas instantanés, comme en témoigne le triste exemple du ministère des Transports du Québec. Et si le passé est garant de l’avenir, il est loin d’être certain qu’une autre réunion fédérale-provinciale des ministres de la Justice sera plus productive que les précédentes.

> Lire la suite de l'article sur Le Devoir

Laissez un commentaire Votre adresse courriel ne sera pas publiée.

Veuillez vous connecter afin de laisser un commentaire.

Aucun commentaire trouvé