Les lecteurs du Devoir peuvent se compter chanceux. Malgré le départ de notre bien-aimé caricaturiste, Garnotte, ils auront encore droit à un dessin humoristique chaque jour. Qu’ils en profitent, car la caricature pourrait bientôt se faire rare. L’exemple vient en effet de haut. De nul autre que du prestigieux New York Times, journal emblématique de la presse américaine de gauche.

À la suite d’une controverse entourant un dessin qualifié d’antisémite, le journal a décidé de supprimer les caricatures de son édition internationale. Comme il l’avait fait quelques années plus tôt dans son édition nationale. Il semble en effet que représenter Donald Trump en aveugle portant la kippa et tenant en laisse Nétanyahou affublé d’une étoile de David ait des propriétés trop abrasives pour l’épiderme des lecteurs d’aujourd’hui.

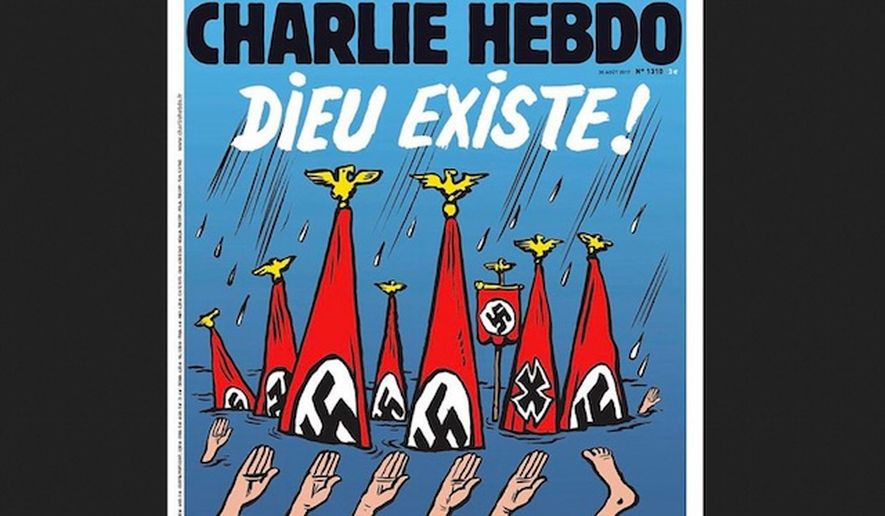

Devant le tollé, le journal (qui avait refusé après l’attentat de publier les caricatures de Charlie Hebdo) avait commencé par s’excuser. Face à une rumeur qui ne faiblissait pas, il a finalement renoncé à un genre qui est pourtant né avec la liberté de presse. À quoi aura-t-il donc servi de clamer en choeur « Je suis Charlie » si c’était pour rendre les armes quatre ans plus tard ?

On savait que la liberté de penser se portait mal en Amérique. De SLĀV à Kanata, la censure douce est en voie de normalisation. On apprenait dans la même veine que le dernier film de Woody Allen, soupçonné d’abus sexuel sans pourtant jamais avoir été accusé devant un tribunal, ne sortira pas aux États-Unis. Ses mémoires auraient été refusées par quatre grands éditeurs new-yorkais subitement convertis en parangons de vertu. Le génial cinéaste lancera donc son film à Paris. Après Oscar Wilde et Joséphine Baker, il ne serait pas le premier à fuir la mise à l’index dans la Ville Lumière.

Rien de surprenant pour Bret Easton Ellis, dont le dernier livre (White, Robert Laffont) décrit par petites touches et avec talent l’irruption lente et insidieuse de ce nouveau diktat moral. L’auteur précoce, qui connut la célébrité à 21 ans avec Moins que zéro, n’est pas vraiment le genre dame de Sainte-Anne. Élevé dans l’Amérique libertaire de la fin des années soixante-dix, Ellis mit en scène dès ses premières oeuvres la violence extrême des golden boys et d’une jeunesse désabusée. Il en fit la métaphore de cette Amérique rutilante et néolibérale apparue à l’époque de Ronald Reagan et ravagée par cette « guerre de tous contre tous » dont parlait Hobbes.

S’il a délaissé le roman, Ellis n’a pas abandonné la littérature. C’est donc en écrivain qu’il décrit minutieusement cette maladie qui commence à apparaître au tournant du siècle. Celle qui consiste à « se poser en victime » pour exhiber ses « prétendues blessures afin que les gens puissent les lécher ». Cette culture victimaire, qui agit comme une drogue, va se transformer en tyrannie dès lors qu’elle rencontrera sur son chemin l’amplificateur des réseaux sociaux. La bombe était armée, il ne manquait qu’un prétexte. Ce fut Donald Trump.

Ellis n’est pas un admirateur du président américain, qu’il décrit comme « une brute vulgaire […] aux relents de racisme ». Mais, ce qui l’étonne encore plus, c’est l’apparition de cette « épidémie de supériorité morale » qui s’est tout à coup emparée d’une partie de l’Amérique. Comme si le progressisme ambiant ne supportait pas un seul instant que l’on remette en question son magistère moral.

Voilà pourquoi, de l’assassinat simulé par le rappeur Snoop Dog et mis en mots par Johnny Depp à la décapitation mise en scène par l’humoriste Kathy Griffin, tout semble permis contre Trump. Bret Easton Ellis perdra lui-même plusieurs amis à cause de son refus de participer à cette « vaste épidémie de dramaturgie alarmiste et catastrophiste ».

Il décrit avec ironie et sarcasme cette « prétendue résistance » en forme de Trump bashing qui consiste à poser en « résistant » dès lors qu’on a courageusement… cliqué sur son téléphone. Pour Ellis, les succès de Trump s’expliquent largement par cette opposition hystérique et maladive à ceux qu’Hillary Clinton traita de « bande de gens déplorables ». Selon Ellis, c’est la presse qui, à force de le démoniser, a fait de Trump l’« outsider » dont rêvait secrètement une partie de l’Amérique.

Le résultat est ce pays fracturé par les cultures victimaires où chacun revendique le « droit » de ne pas être « offensé » et de vivre dans son cocon protecteur et inhibiteur. Ellis raconte de l’intérieur l’irruption d’un monde « de l’autocensure, où chacun avance sur la pointe des pieds en essayant d’apaiser chaque groupe qui pourrait s’offenser d’une opinion contraire à la sienne ».