C’est avec un certain retard que nous abordons la parution de l’Empire du politiquement correct de Mathieu Bock-Côté, livre qui mérite notre attention non pas parce que François Legault l’a chaudement recommandé, ce qui nous laisse de glace, mais bien parce qu’on l’aime ou qu’on ne l’aime pas, Mathieu Bock-Côté est un de nos rares contemporains québécois à avoir une stature intellectuelle internationale. Le Québec regorge de petits philosophes qui croient faire preuve d’une grande originalité en répétant les dogmes ânonnés dans l’ensemble des universités nord-américaines, mais fort peu de vrais penseurs capables d’émettre des idées à eux sans chercher à bêler avec le troupeau. C’est pourquoi il est tant haï par les gardiens du temple. Mathieu Bock-Côté faisant partie de cette véritable intelligentsia, sans les honneurs de la clique, il mérite notre considération et il vaut la peine de s’arrêter à ce qu’il dit, explique, propose, quitte à émettre des doutes, des réserves.

Tout d’abord, Bock-Côté commence dans son plus récent ouvrage par expliquer ce qu’est le politiquement correct et par nous démontrer les rouages de ce totalitarisme mental. Sa critique est pertinente et aurait pu être écrite par notre ami Tomislav Sunic qui a longuement écrit sur ce sujet, mais que Bock-Côté ne connait sûrement pas, car même s’il pourfend la rectitude politique, il y a tout de même des lignes qu’il n’osera pas franchir au nom de la respectabilité.

Le sociologue nous nous offre une définition relativement simple et limpide de ce qu’est ce phénomène de politiquement correct, soit « un dispositif inhibiteur ayant pour vocation d’étouffer, de refouler ou de diaboliser les critiques du régime diversitaire et de l’héritage des Radical Sixties et plus largement d’exclure de l’espace public tous ceux qui transgresseraient cette interdiction. »

La diabolisation de ceux qui osent remettre en question ne serait-ce qu’un seul aspect des dérives sociétales modernes est devenue le phénomène le plus visible de la rectitude, et dans cette nouvelle chasse aux sorcières personne n’est à l’abri. « Les procès en sorcellerie ont moins disparu qu’ils ne se sont modernisés », écrit lucidement Bock-Côté. Avec l’hypermoralisation du débat public, on ne tente plus d’opposer des arguments aux adversaires, mais bien de reléguer dans les marges les nouveaux pestiférés, ceux qui parfois ayant parfois un cursus bien-pensant irréprochable vont lâcher un mot de trop, une réflexion jugée impie. Nombreux sont ceux qui apprirent à leurs dépends qu’une feuille de route sans faute ne suffisait pas à se faire pardonner d’une pensée hérétique, aussi momentanée qu’elle puisse être. C’est la raison pour laquelle lors de la campagne électorale fédérale, les gratte-papiers des grands journaux passèrent des heures à éplucher les pages Facebook de tous les candidats à la recherche du moindre écart dans les dernières années. Les politiciens furent davantage questionnés sur ce qu’ils avaient pu dire il y a une quinzaine d’années que ce qu’ils prévoyaient pour les cinq prochaines.

À l’origine des concepts en vogue qui deviennent des dogmes, comme la théorie du genre, la lubie des territoires non-cédés, l’on retrouve une frange radicale et ultra minoritaire qui parvient à imposer son agenda en faisant taire tout opposant au nom d’une morale moderniste.

Les médias se font la courroie de transmission de ce système de contrôle de la pensée et ce sont les journalistes ou les personnalités médiatiques en vue dans les cénacles de la gauche qui distribuent les fatwas, condamnent les nouveaux hérétiques à une mort sociale assurée à moins que ceux-ci n’acceptent de s’humilier sur la place publique en s’excusant et en admettant ses erreurs, à la mode stalinienne.

Il faut empêcher de s’exprimer, et ce de n’importe quelle façon comme les antifas l’ont démontré, toute voix discordante, aussi menue soit-elle. D’ailleurs, la liberté d’expression est désormais un concept suspect associé à l’extrême droite, lorsqu’un conférencier se fait évincer par des marginaux cagoulés avec la bénédiction des médias, il ne s’agit pas de censure, mais simplement pour les minorités opprimées de se réapproprier un espace public qui leur revient de droit.

La psychiatrisation de la dissidence avec l’emploi de termes médicaux comme phobie qu’on juxtapose aux concepts qui ne doivent subir aucune critique n’est pas sans rappeler le paradis terrestre soviétique et ses techniques toujours actuelles pour faire taire toute opposition. Le but est évidemment d’asseoir l’hégémonie de la gauche sur la pensée en balisant le discours public en délimitant le cadre des « débats ».

Il est intéressant de noter, et cela se constate aisément sur le terrain, que « celui qui est favorable au néolibéralisme le plus intransigeant mais qui se montre attaché aux conquêtes sociétales a plus de chance d’être reconnu comme un homme de gauche qu’un ouvrier attaché aux vieux principes de la soical-démocratie, critique des excès de la finance globale, mais opposé à l’immigration massive et sceptique devant certaines réformes sociétales. » La nouvelle gauche a peu à voir avec la gauche d’hier, centrée sur le peuple et les classes modestes.

Grâce à la rectitude politique, on impose une vision idéologique censée se substituer au réel, ce qui mène à des paradoxes, ou à la doublepensée orwellienne. Ainsi, la doxa officielle explique que « la mutation démographique des pays occidentaux est un fantasme entretenu par des idéologues xénophobes, mais en même temps, elle a déjà eu lieu et il faut s’y faire car elle ira jusqu’au bout de lui-même d’autant qu’elle représente une bonne nouvelle à l’échelle de l’histoire. »

On nie les réalités qui pourtant sont visibles et on tente de juguler le problème en faisant taire ceux qui voient que le roi est nu et qui refusent les œillères qu’on tente de leur imposer. Mais voilà, le fossé se creuse entre la perception populaire et les dictats idéologiques, ce qui finit par tuer la bien-pensance, du moins au niveau du peuple, d’où l’émergence de mouvements populistes tant sur la toile qu’en politique. Avec le net et notamment les réseaux sociaux, le monopole médiatique s’effrite et le peuple parvient à s’exprimer et à s’abreuver à d’autres sources, comme les sites de réinformation dont le site de la Fédération des Québécois de souche.

Dans les médias, on accepte à l’occasion une voix divergente, mais ces rares voix discordantes marchent sur la corde raide et savent qu’elles peuvent être éjectées du système médiatique sans aucun préavis ou état d’âme. Elles servent de caution au politiquement correct en donnant l’impression d’un certain débat d’idées, d’une certaine pluralité des opinions, mais « ce pluralisme politique en carton-pâte masque de moins en moins une homogénéité idéologique de fond », ce que la Fédération clame depuis des années. Deux camps sont donc tracés, celui du bien, de la gauche donc, et celui du mal, de la droite. Voilà la raison pour laquelle les hommes de droite se défendent constamment d’être à droite, ce qui fut constaté avec Andrew Scheer aux dernières élections qui reprenaient le discours de ses opposants de gauche pour le remodeler un peu de façon modéré, mais sans jamais offrir de rupture. Ce phénomène est bien décrit par Bock-Côté qui constate cette tare des hommes de droite qui cherchent à plaire à leurs adversaires de gauche, se coupant notamment de ceux qui sont davantage à droite. Alors que la gauche construit des ponts jusqu’à l’extrême gauche, à droite, on creuse un fossé entre la droite « dure » ou l’extrême droite et la droite « respectable ». Les hommes de droite sont souvent les premiers à renforcer les codes de conduite émis par la gauche pour obtenir une sorte de certificat d’acceptabilité. La question de l’immigration est symptomatique de cette question.

En fait, beaucoup d’hommes de droite ne croient plus à la victoire et font office de baroud d’honneur, croyant à cet étrange fatalisme du « sens de l’histoire », comme si la voie du progressisme diversitaire était tracée d’avance et qu’on ne pouvait que la suivre jusqu’à son avènement ultime. Le populisme, auquel ne s’identifie nullement le respectable sociologue, a eu le mérite d’opérer un retour du politique dans la cité avec une prise de conscience identitaire face à la mondialisation et la volonté d’homogénéiser les nations au nom d’une humanité universelle et unitaire.

Paradoxalement, cet universalisme est perçu par les tenants de la rectitude politique comme un suprématisme blanc couvert, ce qui pousse les minorités à s’étiqueter comme « racisées », ce qui mène à une certaine ethnicisation, une racialisation même de la chose publique. Mais là, attention! Si tous les groupes sont invités à se référer à leur race et ethnie, il reste tout de même une exception notable : les Blancs. Ceux-ci sont les grands coupables de l’histoire et ne peuvent se réunir que pour se flageller. Cela mène à de drôles de paradoxes, comme celui de la négation du racisme anti-blanc même lorsqu’il est indéniable, alors qu’on brandit le racisme anti-minoritaire à tout va. Ainsi, « un individu étranger à toute forme de pensée raciste mais attaché aux principes universalistes sera jugé complice d’un système raciste alors qu’un individu animé par la haine des Blancs, donc par une forme de haine raciale, serait disculpé de racisme, puisque son aversion ne serait pas systémique et ne constituerait pas un rapport de pouvoir. »

La radicalisation de l’antiracisme a mené à des concepts comme l’appropriation culturelle, un concept toujours à sens unique voulant que les Blancs ne puissent en rien s’inspirer des autres cultures, ce qui aurait pu être considéré comme un honneur d’être émulé, mais est présenté comme un pillage néocolonisateur.

Mais voilà, pour imposer sa vision des choses l’idéologie du politiquement correct se doit de réécrire l’histoire à la sauce de la repentance, présentant notamment les grands explorateurs, hier des héros, comme les initiateurs d’un génocide en Amérique. C’est pour cette raison que Justin Trudeau s’excusa de tout et de rien et qu’on épure continuellement la toponymie et les lieux de mémoire. La démocratie, loin d’être un système neutre, est devenue symbole de diversité et d’égalitarisme, quitte à rééduquer le peuple. On fait fi de la souveraineté populaire et de la volonté du peuple. Il y a une bonne et une mauvaise démocratie. Lorsque le peuple vote bien, c’est un exercice démocratique, alors que lorsqu’il vote mal, comme dans le cas du Brexit ou des présidentielles américaines, c’est plutôt un déni de démocratie. On l’aura compris, la définition employée par les tenants de la rectitude politique de ce qu’elle la démocratie, est éloignée de la conception populaire.

Comme Bock-Côté l’explique, « si la démocratie moderne accorde la souveraineté au peuple, c’est à la condition, dit-elle sans le dire, qu’il soit suffisamment compétent pour voter, c’est-à-dire pour bien voter. » Et ironiquement, « c’est au nom de la démocratie qu’on condamne le vote populaire qui entend restaurer le caractère national de l’État ».

Les bien-pensants ne font pas que réinterpréter ce qu’est la démocratie, ils vont jusqu’à redéfinir le peuple de souche comme de simples immigrants arrivés par un hasard du destin un peu plus tôt que les autres et sans plus de légitimité. Il n’y ainsi plus de culture à laquelle se greffer, comme l’expliquait si bien Justin Trudeau en divaguant dans les colonnes du New York Times sur son état postnational.

Même l’homme est repensé et « nous ne sommes pas loin du mythe de l’homme nouveau, comme si l’homme devait se purger de son existence historique pour renaître d’une matrice virginale, sans corruption aucune. » Exit les déterminismes, soient-ils culturels, historiques, ethniques ou même sexuels. La théorie du genre, le déracinement, tout cela tend vers cet homme qui s’autocrée au gré de ses désirs. Tout cela relève du projet totalitariste, comme Tom Sunic l’avait bien exprimé dans les pages du Harfang (numéro Octobre-novembre 2019). Il n’y nulle possibilité de dissension ou de remise en question au sein de cet empire idéologique. Le sociologue reprend les termes Milan Kundera qui expliquait que « les empires totalitaires ont disparu avec leurs procès sanglants mais l’esprit du procès est resté comme héritage et c’est lui qui règle des comptes. » La méthode s’est subtilisée.

Tout ceci tend vers une fin ultime, un objectif promu par le camp progressiste. Bock-Côté le constate, « ce régime n’est pas sans finalités : de la dissolution des nations à l’abolition des frontières, de la déconstruction des appartenances traditionnelles à l’indifférenciation entre les sexes, de la désincarnation du père et de la mère à leur transformation en interchangeables parent 1 et parent 2, elle ébauche un programme qui est celui d’un changement de civilisation. »

Et le changement de civilisation on le sent bien arriver. Mathieu Bock-Côté évoque les derniers temps de Rome, une comparaison dont il n’a certes pas la paternité, mais qui demeure des plus justes. Il ose ajouter que toutes les questions philosophiques sur notre identité, l’introspection constante sur le qui nous sommes ne sont pas un signe encourageant. Un peuple qui ne cesse de se questionner sur son essence ne peut assumer un grand destin.

Comme c’est souvent le cas avec Mathieu Bock-Côté, sa critique du système en place est exemplaire et il va dans les détails, maniant les idées avec une aisance déconcertante. Seulement, voilà, la fin déçoit, comme dans son avant dernier opus Le multiculturalisme comme religion politique. Après avoir démonté en pièce le système actuel qui repose sur la rectitude politique, il place comme alternative le conservatisme. Oui, alors qu’il faudrait renverser la table des marchands du temple, se libérer de ce système à tuer les peuples, Mathieu Bock-Côté nous propose un conservatisme s’opposant non pas au modernisme, mais à ses dérapages. Il ne faut pas rejeter ce système, mais le réhumaniser. Il faudrait un nouvelle synthèse libérale-conservatrice, permettant ainsi une voie médiane entre les populistes et la gauche progressiste. Pour lui, une nouvelle génération conservatrice, inspirée notamment d’un Eric Zemmour, serait prête à rebâtir le monde aujourd’hui dévasté. On se demande alors ce qu’il espère conserver.

Ce que Mathieu Bock-Côté aimerait c’est l’avènement d’une société libérale, dans laquelle le débat serait ouvert et respectueux, sans qu’un camp ne cherche à dénigrer l’adversaire qui ne serait pas considéré comme un ennemi à abattre. Mais se souvient-il, lui pourtant féru d’histoire, que c’est exactement le genre de société qui a débouché vers le totalitarisme actuel? À lire cette conclusion on a l’impression qu’il aimerait être accepté et respecté de la société ainsi que de ses adversaires politiques qu’il refuse de qualifier d’ennemi. Se souvient-il de ces mots de Julien Freund qu’aime citer son ami Alain Finkelkraut :

« Ce n’est pas nous qui désignons l’ennemi, c’est lui qui nous désigne. Et s’il veut que nous soyons son ennemi, nous aurons beau lui faire les plus belles protestations d’amitié, nous le serons. Et il nous empêchera même de cultiver notre jardin. »

À la manière des films de Disney, Mathieu Bock-Côté a voulu terminer son ouvrage avec un « happy ending », un consensus entre lui et ses détracteurs. Mais dans ce cas, ces derniers ne liront même pas le scénario pour se faire une idée, après tout, comme il le sait pertinemment, il est dans le camp du mal, du côté obscur de la force et ses ennemis n’ont pas besoin de lire ses écrits pour décréter un jugement final.

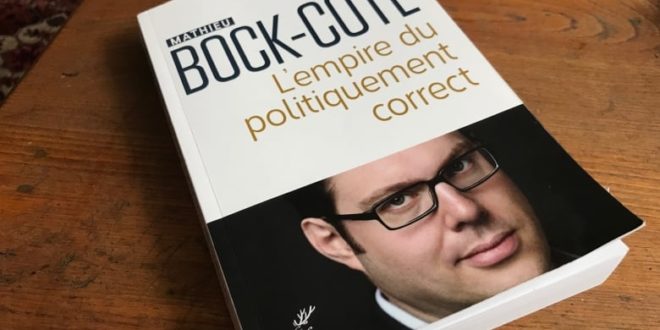

Mathieu Bock-Côté, Éditions du Cerf, L’empire du politiquement correct, 2019, 300 p.