Arnaud Balvay, docteur en histoire, est spécialiste de l’Amérique du nord. Il a publié plusieurs ouvrages (avec Nicolas Cabos, « John Ford et les Indiens », 2015) et a longtemps travaillé en tant qu’auteur pour diverses maisons d’édition. Orane Sutre, diplômée en histoire contemporaine et en intelligence économique, travaille actuellement comme officier spécialisé de marine en relations internationales. Elle a notamment été en charge de la coopération bilatérale navale et des partenariats avec l’OTAN. Elle donne en parallèle des cours de géopolitique à l’IUT de Quimper.

Trente ans après la chute du Mur de Berlin, peut-on encore parler d’hyperpuissance pour qualifier les Etats-Unis ? Leur politique étrangère est passée du leadership à l’hégémonie, mais celle-ci a été rapidement remise en question par les puissances concurrentes dans tous les domaines (économique, militaire et culturel). Après avoir « vaincu » l’Union soviétique puis combattu le terrorisme pendant deux décennies, les États-Unis voient aujourd’hui dans la Chine leur nouvel ennemi numéro un, même si l’affrontement demeure, pour l’instant, cantonné au domaine économique.

LA CHUTE du mur de Berlin le 9 novembre 1989, la fin des régimes communistes d’Europe de l’Est et la dislocation de l’URSS ( 8 décembre 1991) au cours des mois qui suivent prennent le monde de court, à commencer par les Américains. Ceux-ci savaient que l’économie soviétique était à bout de souffle, que le peuple russe aspirait à davantage de libertés. Ils avaient accueilli favorablement en 1985 la nomination de Mikhaïl Gorbatchev au poste de premier secrétaire du Parti communiste et avaient accepté de renouer le dialogue à sa demande. Les premières réformes engagées par ce dernier - la politique de glasnost et la perestroïka – avaient été jugées encourageantes. Mais personne ne s’était risqué à prédire qu’il en résulterait un effondrement si soudain du bloc communiste.

Les Etats-Unis se retrouvent alors sans rival sur la scène internationale, aucun pays ne contestant leur puissance économique ou militaire ni leur modèle culturel. Trente ans plus tard, si ce leadership, qui s’est transformé en hégémonie imposée, puis en hyperpuissance façonne toujours les relations internationales, force est de constater que la place des États-Unis dans le concert des nations semble plus qu’incertaine. Peut-on encore parler d’hyperpuissance pour qualifier les Etats-Unis ? Pour répondre à cette question, il est nécessaire d’étudier la politique étrangère américaine depuis la fin de Guerre froide (1990-1991) en analysant et en présentant les choix des hommes qui se sont succédés à la tête de la Maison blanche et qui ont dû faire face aux nouveaux enjeux géostratégiques post-Guerre froide. Il faut donc déterminer la façon dont la politique américaine a évolué suite au changement fondamental qu’a connu le système international à la fin du XXe siècle, marqué par les attentats du 11 septembre 2001 et renforcé par celui de la globalisation. Nous analyserons donc l’évolution du statut des États-Unis au sein de ce nouvel ordre mondial multipolaire, qui semble remettre en cause leur hyperpuissance et tenterons de déterminer si celui-ci a été subi ou voulu.

I. Les années 1990 : le temps du leadership américain

La chute du mur de Berlin laisse les États-Unis sans ennemi « idéologique » et le pays devient la seule puissance globale sur la scène internationale. En 1947, le président H. Truman avait affirmé le leadership de son pays au sein du « monde libre » [1]. Après la disparition du rideau de fer, celui-ci est désormais accepté jusqu’en Asie, mais il se fera dans un cadre multilatéral.

Une hyperpuissance reconnue/acceptée dans le jeu des relations internationales

Dans les semaines qui suivent l’implosion de l’Union soviétique, l’administration de George Bush Sr. s’interroge, à l’instar de tous les chefs d’État de la planète. Que va-t-il se passer maintenant que le monde tel qu’on le connaissait depuis près de cinquante ans n’est plus ? Comme l’a écrit John Mueller, « l’écroulement du bloc soviétique a signifié la mort d’un ensemble politique cohérent qui structurait, de par son opposition au monde dit « libre », un certain ordre mondial. Mais il marque aussi la fin d’un système idéologique qui reposait sur un certain vocabulaire, une certaine rhétorique et un certain système de valeurs [2]. » Rapidement, cependant, la surprise laisse la place à l’euphorie. Les États-Unis ont vaincu. Ils apparaissent alors comme la seule hyperpuissance – selon l’expression d’Hubert Védrine – et semblent en mesure d’imposer un nouvel ordre mondial.

La tentation de l’hégémonie

En 1991, le secrétaire à la Défense américain, Dick Cheney, met en place un groupe de réflexion sur la stratégie à adopter dans les années à venir. Nous retrouvons au sein de cet « atelier », comme l’a baptisé M. Cheney, Paul Wolfowitz, Irve Lewis Libby et Eric Adelman, des conservateurs se considérant comme étant « de solides intellectuels ayant une vision plus musclée et étant intellectuellement plus audacieux que n’importe qui à Washington [3]. » En mars 1992, le « New York Times » se procure une première version du rapport qu’ils ont élaborée. Il y est écrit que les États-Unis doivent absolument éviter l’émergence de tout nouveau rival et qu’ils doivent donc, pour cela, empêcher tout autre nation ou alliance de devenir une superpuissance [4]. Ces révélations provoquent une violente polémique et M. Cheney est contraint de revoir sa copie. Deux mois plus tard, une nouvelle version présente une vision antagoniste. Elle déclare s’attendre à une diminution des investissements militaires dans le monde, ce qui permettra d’instituer un équilibre des pouvoirs entre nations. Elle prône également le renforcement des organisations internationales, notamment l’ONU, et la participation des États-Unis à des coalitions militaires lorsque le besoin s’en fait sentir… [5]

Une volonté d’imposer son leadership dans un cadre institutionnel multilatéral

Cette nouvelle vision semble être davantage en accord avec la volonté du président Bush Sr. , qui s’est montré favorable à un « multilatéralisme institutionnaliste ». Finies les interventions unilatérales pour combattre l’hydre rouge en chaque lieu du monde où celui-ci relevait la tête. Dorénavant, même si l’armée américaine semble n’avoir aucun rival d’un point de vue technologique, les opérations qu’elle devra mener se feront sous mandat onusien et à la tête d’une coalition internationale, à l’instar de la première guerre du Golfe en 1990-1991 [6]. Ce conflit avait alors été perçu comme « l’une des conséquences les plus visibles de la modification des relations Est-Ouest et de l’affaiblissement de la position internationale de l’Union soviétique ». Il avait également été présenté comme le symbole du « nouvel ordre mondial » voulu par le président Bush et son conseiller à la sécurité nationale, le général Brent Scowcroft [7].

D’un point de vue économique, le président Bush Sr. lance une politique intégratrice reposant également sur les institutions internationales [8]. En Amérique du Sud, il relance la coopération régionale autour des valeurs démocratiques et libérales. L’objectif est de favoriser l’émergence du premier hémisphère démocratique et libéral du monde [9]. Les outils régionaux sont alors perçus comme le vecteur le plus adéquat pour la préservation de la puissance des États-Unis, face à une Europe qui se construit peu à peu. L’administration américaine est alors persuadée qu’après la victoire idéologique de l’Occident, le modèle américain universaliste, démocratique et libéral ne peut qu’être adopté par tous les pays du monde, comme l’affirme Francis Fukuyama dans son ouvrage intitulé « La Fin de l’histoire » [10]. C’est le début de ce que Joseph Nye avait quant à lui conceptualisé à la fin des années 1980 sous le nom de « soft power américain » : un mécanisme de globalisation et de transformation par l’attraction culturelle et économique. On prône donc dorénavant le leadership plutôt que l’hégémonie [11]. Les États-Unis vont alors chercher et réussir à imposer leurs normes dans différents domaines culturels ou économiques en s’appuyant pour cela sur la mondialisation rendue possible par le développement d’Internet et des outils numériques.

II. 2001-2013 : « Les gendarmes du Monde » face au « désordre mondial »

La politique de George Bush Sr. n’est pas remise en cause par l’administration démocrate de Bill Clinton. Néanmoins, le leadership américain est peu à peu remis en cause à la fin du XXe siècle. Les années 1990 sont marquées par le règlement de nombreux conflits et de situations bloquées, qui duraient depuis des années. En Europe, l’éclatement de la Yougoslavie suscite une réaction internationale pour le moins désordonnée et l’on regrette alors le temps de la Guerre froide, un temps où les « superpuissances (…) auraient eu (…) les moyens et la volonté de prévenir de tels conflits [12] ». Parallèlement, on assiste au réveil des nationalismes et à la renaissance des intégrismes religieux en Europe, en Afrique et en Asie, des phénomènes qui représentent autant de menaces face à la volonté américaine d’imposer son ordre mondial. De plus, le leadership affiché lors de la guerre du Golfe semble fragile. En effet, les États-Unis ont eu énormément de mal à constituer la coalition et ont été obligés pour y arriver de faire « des offres si alléchantes qu’aucun pays importateur de pétrole ne pouvait raisonnablement les refuser » [13].

La peur, qui est un moteur puissant et constant de la politique étrangère américaine, refait également surface. Dès la fin des années 1980, des chercheurs avaient annoncé le déclin inéluctable de la puissance de l’Amérique comme l’historien Paul Kennedy en 1987. Les États-Unis se trouvaient sur une pente descendante et allaient connaître le même sort que toutes les grandes puissances qui les avaient précédés, s’ils ne diminuaient pas leurs dépenses et le nombre de leurs interventions à l’étranger [14]. Pour les « déclinistes », tous les signaux sont effectivement au rouge : faiblesse du dollar, accumulation de dettes, perte de la compétitivité face aux concurrents japonais et européens… [15] Dix ans après Kennedy, Samuel Huntington, dont les thèses feront la célébrité au début des années 2000, publie son « Choc des civilisations » dans lequel il annonce une « fracturation culturelle et sociale du monde et la montée d’une violence d’aspect irrationnel [16]. »

Les chercheurs ne sont pas les seuls à s’inquiéter. Dans son introduction au Report of the Quadrennial Defense Review de 1997, le secrétaire d’État à la défense, William S. Cohen, écrit :

« Au cours des dix dernières années, le monde a été témoin de changements rapides et spectaculaires. L’empire soviétique s’est désintégré. Le rideau de fer s’est dissous. Le mur de Berlin a été démantelé. (…)

Le peuple américain a beaucoup à célébrer face à cette tournure des événements et la tentation est grande de se détendre et de se sentir à l’aise dans la préservation de la tranquillité chez soi et le triomphe de nos valeurs à l’étranger. Le flot d’euphorie, cependant, doit être tempéré avec la certitude que, bien que la guerre mondiale se soit effondrée, de nouvelles menaces et de nouveaux dangers - plus difficiles à définir et plus difficiles à détecter - se sont créés à l’horizon [17]. »

La superpuissance vacille

En 2001, les États-Unis dominent largement le reste du monde. En termes économiques, ils représentent près de 22 % du PIB mondial tandis que leurs dépenses militaires équivalent au tiers des dépenses mondiales. De plus, la mondialisation a permis une très large diffusion de la culture de consommation et du modèle américain… [18] Pour autant, après un premier attentat contre World Trade Center en 1993, un autre contre l’ambassade américaine de Nairobi en 1998 et une attaque contre l’USS Cole en 2000, les terroristes d’Al Qaida parviennent à frapper l’Amérique en son cœur le 11 septembre 2001. Ces attentats remettent en cause à la fois l’intégrité des États-Unis et, de fait, leur superpuissance. En remettant en cause le leadership américain et, plus globalement, « l’ordre » occidental, ils provoquent également un changement de paradigme. L’administration républicaine de Bush Jr. passe du « soft power » au « hard power » en adoptant une politique étrangère interventionniste musclée. La « fin de l’Histoire » n’est pas celle que l’on escomptait et les théories d’Huntington vont être utilisées pour légitimer la volonté impérialiste des néoconservateurs et imposer l’ordre mondial voulu par ces derniers.

Dans un premier temps, la riposte aux attentats en Afghanistan, immédiate et fulgurante, rappelle au monde la puissance militaire des États-Unis. Pour autant, ce succès militaire ne suffit pas. Nombreux sont ceux à Washington qui pensent qu’il faut mettre fin au statu quo entretenu jusqu’alors par les États-Unis au Moyen-Orient en imposant des réformes ou en renversant les régimes autoritaires, qui nourrissent selon eux l’Islam radical [19]. Profondément influencée par les néo-conservateurs, la doctrine Bush Jr., formulée dans la « National Security Strategy » de 2002, entend maintenir un monde unipolaire dans lequel les États-Unis seraient la seule puissance. Les concepts de dissuasion et d’endiguement sont remplacés par celui de guerre préventive et celui de multilatéralisme par celui d’unilatéralisme [20]. Seule prime dorénavant la Sécurité nationale, qui justifie l’interventionnisme américain même si celui-ci doit se faire en dehors des cadres institutionnels internationaux.

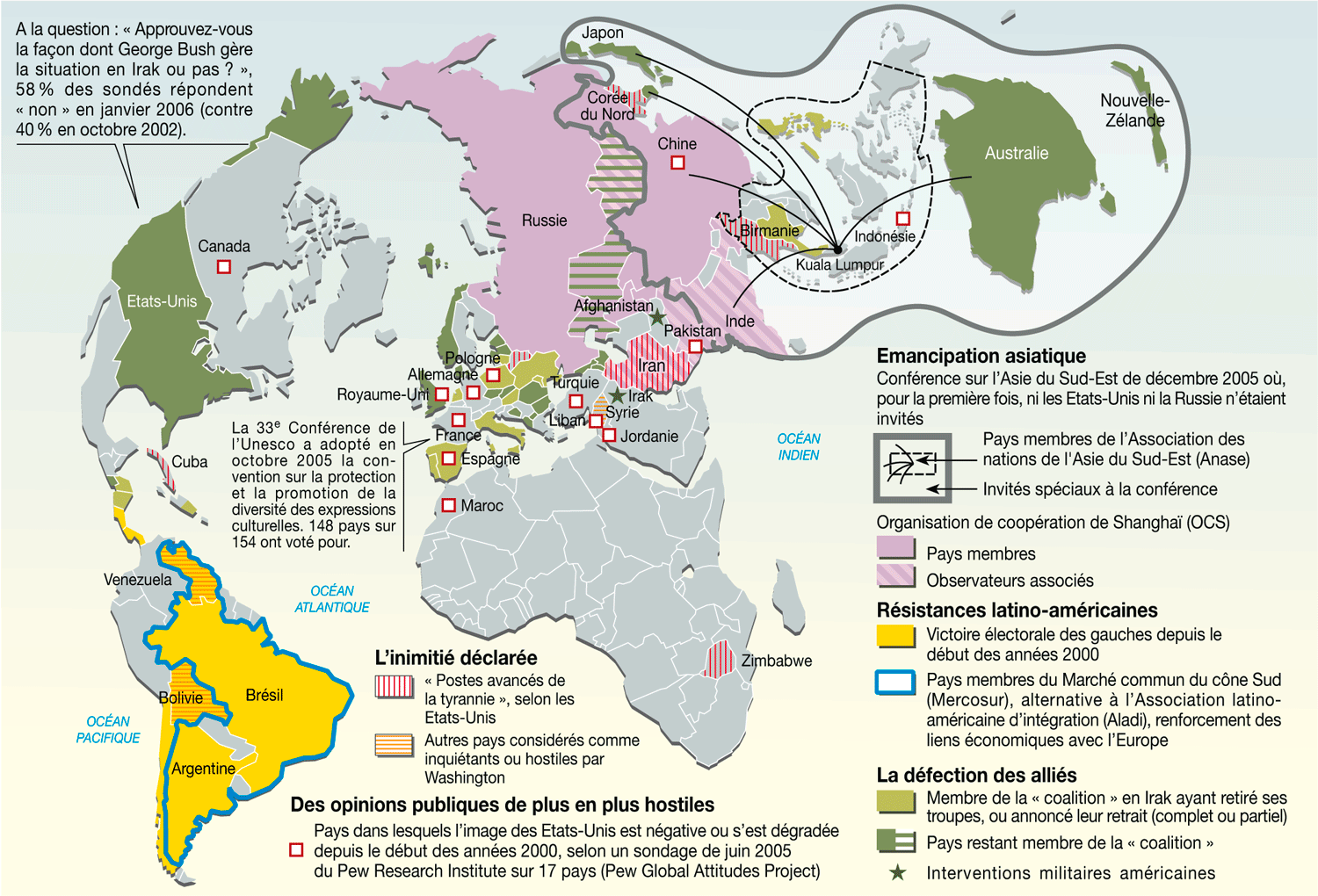

III. 2013-2019 La fin de l’hégémonie américaine

À la fin des années 2000, l’hégémonie américaine paraît de plus en plus fragile. L’intervention en Irak, où 150 000 soldats ont été déployés à partir de 2003, s’est transformée en bourbier et, à partir de 2008, les États-Unis ont été durement frappés par la crise économique liée à celle des « subprimes ». Au même moment, ils ont dû faire face au retour sur la scène internationale de la Russie et à l’émergence de la Chine comme puissance économique, deux pays qui mettent à mal leur supériorité.

L’élection en 2008 du démocrate Barack Obama à la présidence des États-Unis marque un nouveau tournant. Lors d’un discours prononcé au Caire en juin 2009, il consacre la fin de la politique Bush Jr. au Moyen-Orient. Sa doctrine pour la région repose sur une conception de la puissance dans la retenue (les États-Unis doivent se tenir, autant que possible, à l’écart des conflits. Elle constitue également un retour au « multilatéralisme institutionnaliste » et au « soft power ». Simultanément, il initie avec sa secrétaire d’État, Hillary Clinton, la doctrine du « pivot vers l’Asie », qui consiste à faire basculer le « centre de gravité » de la diplomatie américaine vers la région Asie-Pacifique. L’objectif est double : développer les relations économiques avec une zone qui connaît la plus forte croissance au niveau mondial tout en essayant de contenir les ambitions hégémoniques de la Chine dont la puissance militaire n’a cessé de croître. Les États-Unis renforcent leur coopération avec leurs alliés régionaux traditionnels (Japon et Corée du Sud) et de nouveaux partenariats sont recherchés ou conclus (avec le Vietnam notamment). Pour autant, le rééquilibrage souhaité ne sera jamais véritablement réalisé faute de moyens et en raison d’une actualité sans cesse pressante au Moyen-Orient (conflit en Syrie, conflit israélo-palestinien, négociations sur le nucléaire iranien, etc.).

Lorsque le second mandat de Barack Obama s’achève (2016), le bilan en matière de politique étrangère apparaît au mieux mitigé. De nombreux observateurs jugent durement les effets de sa stratégie de la retenue, qui a permis selon eux aux puissances émergentes de combler les vides laissés par les États-Unis et d’affirmer leur propre puissance. La Chine est sur le point de devenir la première puissance économique mondiale et la Russie est revenue sur le devant de la scène.

- Donald Trump, 13 août 2018

- Crédit : DoD image, 2018.

En novembre 2016, le républicain Donald Trump est élu sur un programme nationaliste (« America First »), mais visant en même temps à restaurer la puissance du pays (« Make America great again »), mise à mal selon lui par la politique extérieure menée par l’administration Obama. L’opinion publique américaine a souscrit à ces prises de position. Nombreux sont ceux en effet à vouloir que l’occupant du bureau ovale se préoccupe avant tout de ses concitoyens plutôt que d’intervenir pour régenter le monde, ce qui a un coût financier et humain, sans pour autant cesser d’être la première puissance [21].

Même s’il peut paraître parfois hasardeux de trouver une cohérence dans ses choix en matière de politique extérieure, le président Trump semble avant tout vouloir prouver au monde que les États-Unis sont encore une superpuissance et peuvent imposer leurs vues au reste du monde. C’est pourquoi il a décidé de renégocier ou s’est désengagé de la plupart des traités qu’il juge désavantageux pour son pays (TPP [22], ALENA [23], FNI [24], JCPoA [25], accords de Paris sur le climat). Toutes ses décisions tendent vers un bilatéralisme qui lui permet d’avoir les coudées franches. Cependant, pour le moment, sa méthode de négociations « très simple et directe » (« Je vise très haut et puis je continue à pousser et pousser et pousser jusqu’à ce que j’obtienne satisfaction ») n’a pas été couronnée de succès.

Parallèlement à cette contestation de l’ordre mondial post-Guerre-froide, les États-Unis doivent aussi faire face à deux nouvelles puissances, voire superpuissances, qui sont décidées et capables de remettre en cause le statut d’hyperpuissance des Etats-Unis. Ainsi la Chine par le développement de son outil militaire et le développement de sa nouvelle route de la Soie, a su combler certains « vides » laissés par les Américains pendant leur période d’hégémonie sur le Proche et Moyen-Orient et réaffirmer leur volonté de garder leur place de puissance régionale en Asie et plus globalement sur le monde. Enfin, la Russie, si elle est moins à même de contester le leadership américain sur le plan économique, n’en demeure pas moins une puissance stratégique nécessaire pour contribuer à régler des situations critiques sur la scène internationale (notamment en Syrie, comme le démontre le mois d’octobre 2019).

*

Trente ans après la chute du Mur de Berlin, peut-on encore parler d’hyperpuissance pour qualifier les Etats-Unis ? Leur politique étrangère est passée du leadership à l’hégémonie, mais celle-ci a été rapidement remise en question par les puissances concurrentes dans tous les domaines (économique, militaire et culturel). Après avoir « vaincu » l’Union soviétique puis combattu le terrorisme pendant deux décennies, les États-Unis voient aujourd’hui dans la Chine leur nouvel ennemi numéro un, même si l’affrontement demeure, pour l’instant, cantonné au domaine économique.

Les changements de paradigme – le choix du multilatéralisme institutionnalisé sous Bush Sr. et Clinton, l’hégémonie sous Bush Jr. et le « pivot vers l’Asie » sous Obama – ont tous été accomplis en réaction à des événements extérieurs, mais surtout au changement de l’opinion publique. Ces dernières années, l’hégémonie a été remise en cause en interne. Jugée couteuse, le gouvernement américain semble ne plus avoir les moyens d’assumer le statut de puissance globale. N’est-il pas plus simple et plus économique d’adopter une stratégie reposant sur le bilatéralisme et qui permet d’avoir les mains libres pour négocier avec les rivaux potentiels ? Ce nouveau paradigme, adopté par le président Trump, semble donc être volontaire et non subi.

Copyright 2019-Sutre-Balway/Diploweb.com